ナレッジ管理とは?チームの情報共有に必須!おすすめツールも紹介

2024年9月19日 更新

「うまくチームの情報が共有できていないな…」

情報の管理・共有に関する課題は、会社のなかでチームの人数が多くなるにつれて多く現れるようになります。これにより、メンバー間での情報格差が生じる、業務がスムーズにいかなくなることもあります。「ナレッジ管理」の導入は、こうした課題の解決のカギになります。ナレッジ管理とは何か、チームの情報共有におけるプロセスや重要性、そして、どのような効果を発揮できるのかを詳しく紹介します。

ナレッジ管理とは?

企業においてナレッジ管理は、組織内の知識(ナレッジ)を収集・共有・活用でき、業務がスムーズかつ、効率的に進めることができる管理手法です。

ナレッジ管理を行うデータベースを「ナレッジベース」と呼びます。ナレッジベースの導入は、組織の風土や文化、業務フローに合わせたカスタマイズが必要です。

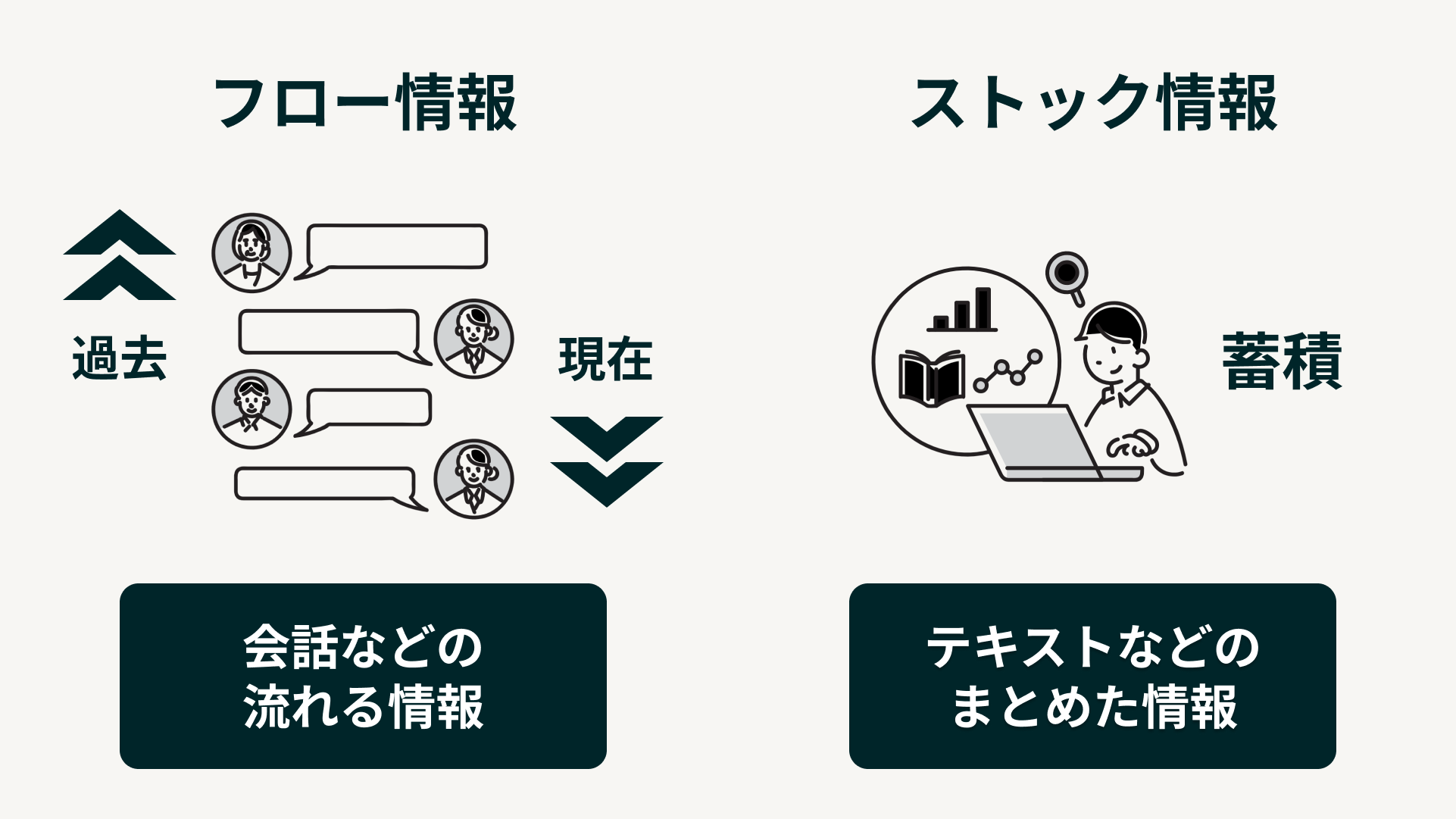

「フロー情報」と「ストック情報」

ナレッジ管理を理解するうえで、まず、ビジネスで扱われる情報について考えます。これらは、「フロー情報」と「ストック情報」に分けられます。

実際の業務に当てはめると下記の通りです。

フロー情報:会議での会話やチャットの履歴・通話、

ストック情報:これらのフロー情報をまとめた議事録や業務マニュアル

このストック情報が、ナレッジ(知識)にあたります。ナレッジを適切に管理・共有することで、チーム内の業務品質を一定に保つことができます。ただしナレッジは、身につけた瞬間から古くなっていきます。そのため、情報を適切に管理・運用することが必要です。

散在した情報を一元化し、チーム内でナレッジベースを使って鮮度を保ち適切に管理するのが「ナレッジ管理」です。

ナレッジを管理し、チームで共有すると、これまでチーム内で起こっていたナレッジの属人化や情報格差による業務効率の低下などが防ぐことができます。組織の風土、文化やビジョンに合わせたナレッジの収集と共有、蓄積されたナレッジを社内、あるいはチーム内で活用できるような仕組みが大切です。

ナレッジ管理は単なるツールや技術・情報ではなく、組織の文化の一部として浸透させる意識が重要です。

ナレッジベースとナレッジ共有

チームを支援する仕組みを構築するナレッジベース

ナレッジ管理のために必要なのは、「ナレッジベース」という概念です。ナレッジベースは、組織内のナレッジを一元化・整理する仕組みのことです。ナレッジベースは、フロー情報やストック情報を統合的に管理でき、チーム内でのスムーズな情報共有に役立ちます。うまく機能させれば、組織内のコミュニケーションを向上させることができ、情報共有や知識不足による業務の遅延などを防ぎます。

ナレッジベースのポイントは、チームメンバーが過去の経験やノウハウをいつでも閲覧できるように整備することです。いつでも誰でも、その時に応じた適切な情報を閲覧できれば、新人やベテランも関係なく課題に対処することができます。

ただし、ナレッジベースの導入には、組織文化や業務フローに合わせたカスタマイズが求められます。チーム内の情報格差を生じさせないように、ナレッジベースの構築と管理を行うには、メンバーがある程度関与しながら進めていきます。そのため、一定のリソースが必要となります。

ストック情報とナレッジの価値

ストック情報は、情報を共有・活用・継承するために必要不可欠です。そして、ストック情報はフロー情報から取り出してまとめる必要があります。フロー情報からストック情報を効率的に作成するためには、情報の整理と体系化が重要です。以下のポイントを中心にまとめていきます。

情報を整理・体系化する

必要な情報を抽出する

検索しやすいように情報を構造化する

ナレッジとして共有・活用できる状態にする

ただし、ナレッジを収集するのと同時に、古い知識を新しい知識にアップデートしていく作業も必要です。アップデート作業を効率的に行うためには、下記サイクルを意識することが重要です。

フロー情報の収集・整理

業務の現場から積極的に収集・整理する

ストック情報の作成・共有

ストック情報は、誰でも理解しやすいように作成・共有する

ストック情報の活用・フィードバック

定期的に更新・改善する

このサイクルを回すことで、常に最新の知識を活用し組織の成長を促進させることができます。

ナレッジ管理の導入例

ナレッジ管理の導入が、実際のビジネスにおいて、どのように効果を発揮できるかを、例を示しながら紹介していきます。

【製造業】でのナレッジベース活用

ナレッジベースを活用し、社内の過去の生産データや技術情報を一元管理しています。情報をまとめることにより、製品の品質向上や生産効率の向上が図ることができます。また、ベテランの技術者たちが持つ「暗黙知」を共有し「形式知」へと変えていけば、自然とベテランと新人の情報格差がなくなり、スムーズな業務が期待できます。

【カスタマーサポート対応】でのナレッジ管理

カスタマーサポートのチームがナレッジベースを活用して、過去の問題事例とその解決策を効率的に共有しています。チーム全体の顧客の問題解決スピードが向上し、顧客満足度の向上を図ることができます。さらに、顧客からのフィードバックをもとに製品の改善点を把握するサイクルを回し、結果的に販売促進へつなげることが可能です。

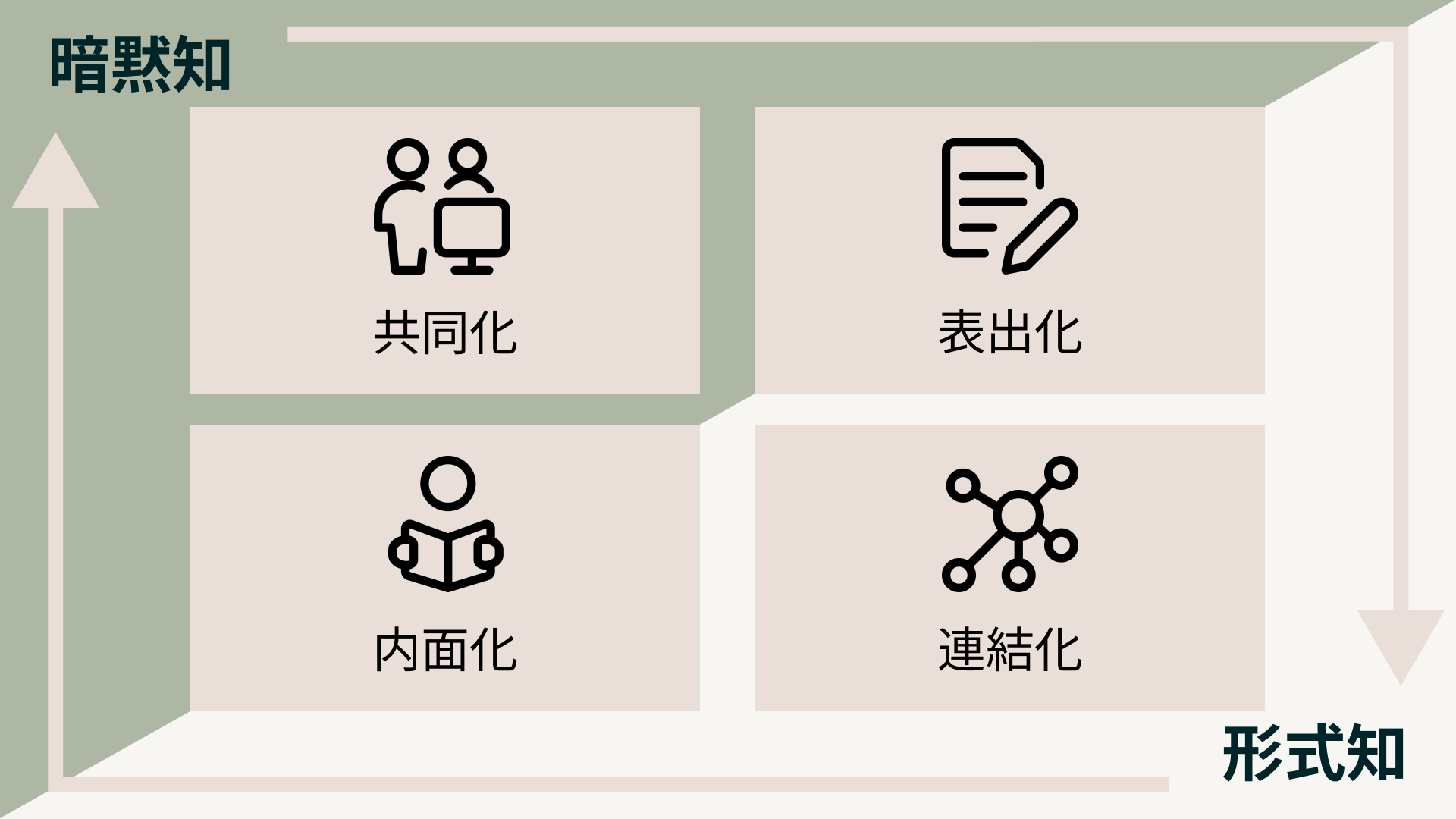

4つのプロセスからなるナレッジベース創造のモデル

では、ナレッジベースはどのように創造し構築すべきかについて紹介します。

ナレッジの創造は、「暗黙知」にはじまり「暗黙知」に戻ります。サイクルを説明するために、日本の経営学者で知識経営の生みの親として知られる、野中 郁次郎氏が提唱した「SECIモデル」を参考に説明します。

SECIモデルとは、下記の4つのプロセスからなるナレッジ創造のモデルです。

暗黙知の共有(Socialization)

形式知の創造(Externalization)

形式知の共有(Combination)

暗黙知の深化(Internalization)

このモデルでは、先述の「暗黙知」と「形式知」を使ってサイクルを回します。SECIモデルでは、この2つの知識を相互に転換し、新たな知識を創造するという考え方です。

ナレッジにおける暗黙知と形式知の有効な活用

まず、「形式知」と「暗黙知」とは何かについてみていきましょう。

暗黙知…知識だけでは理解できないコツや感覚のこと

形式知…マニュアルや説明書などに載っているような、読めば誰でも理解できる知識のこと

「暗黙知」は職人の世界で考えるとイメージしやすくなります。大工や陶芸家などは「これまでの経験による勘や感覚」で仕事を進めることが多く、新人がベテラン職人の技術を会得するまでに長い期間を要します。

この勘や感覚を**誰でも理解できる内容にまとめたものが「形式知」**です。ただ、情報を書いて保管することがナレッジ管理ではなく、この「形式知」に昇華してはじめて、ナレッジを管理し、運用する価値が生まれます。

フロー情報やストック情報に加え、暗黙知と形式知も併せて一元的に「ナレッジ」として管理します。日々の業務の暗黙知を形式知へ変え、社内共有する仕組みがナレッジベース、ナレッジ管理なのです。

暗黙知の共有(Socialization)

SECIモデルの1つ目のプロセスである「暗黙知の共有(Socialization)」では、個人の暗黙知をチームや組織に共有します。具体的には、OJTやワークショップ、チームビルディングなどの活動を通じて行います。

このプロセスでは、下記のポイントを中心に考えることが重要です。

関係構築

共感

対話

暗黙知の共有は、具体的に次の方法で促進していきます。

1on1ミーティング

ワークショップ

チームビルディング

暗黙知の共有を促進することで、個人の経験や勘をチームや組織に共有し、組織の知見を高められます。

形式知の創造(Externalization)

SECIモデルの2つ目のプロセスである「形式知の創造(Externalization)」では、暗黙知を言葉や図表などの形式知にすることで、共有や活用しやすくなります。例えば、マニュアルやノウハウ、ワークフローなどの形式知を作成し、共有を図ります。このプロセスの重要なポイントは以下になります。

視覚化

言語化

抽象化

個人の経験や勘を形式知として共有し、組織の知識を体系化することができます。これが「ナレッジ」にあたります。形式知(ナレッジ)を参照することで、暗黙知の理解を深め、より効果的に暗黙知の共有ができるようになります。

形式知の共有(Combination)

SECIモデルの3つ目のプロセスである「形式知の共有(Combination)」では、形式知を組み合わせることで、新たな知識を創造することができます。具体的には、社内ナレッジ共有システムの導入やコラボレーションツールの活用といったナレッジ管理を進めることで、形式知を共有します。

このプロセスでは、下記のポイントが重要です。

ナレッジの見える化

ナレッジの整理整頓

ナレッジの更新・改善

こうした点が、ナレッジベースの構築・管理にあたります。ナレッジ管理が機能すると、「暗黙知→形式知→形式知の共有」のサイクルが回せるようになります。

暗黙知の深化(Internalization)

SECIモデルの4つ目のプロセスである「暗黙知の深化(Internalization)」では、形式知を理解して自分のものにすることで、再び「暗黙知」として蓄積できます。

具体的には、研修やOJT、自己学習などの活動を通じて、形式知を理解できるようになります。

このプロセスで重要なのは、以下のポイントです。

実践

フィードバック

暗黙知の深化で、個人の経験や勘を蓄積し、メンバーのさらなる成長につなげることができます。暗黙知を蓄積していくことで、ナレッジの知見を高め、新たなナレッジの創造につなげていきます。

SECIモデルは、ナレッジ管理を成功させるためのフレームワークとして広く活用されています。このモデルを理解すれば、ナレッジの流れを把握し、効率的なナレッジ管理が実現できるでしょう。

ナレッジベース構築におすすめのツール

ナレッジを管理には、さまざまな情報が集約されるため、ナレッジベースに適切なツールは、ドキュメントや動画など複数の形式のデータを一元管理できるものがよいでしょう。

その一例として、「Notion(ノーション)」がおすすめです。

Notionは「コネクテッドワークスペース」と呼ばれる、既存ツールの便利な機能が集約され、情報を一元管理できるメモアプリです。

すべての機能がNotionに揃っているため、さまざまなツールを行き来せずに一元管理できる

エンジニアでなくても自分の作りたい仕組みを自由に作成して、情報をストックできる

フロー型ツールとの連携もできる

具体的には、Notion で議事録の管理を行い、タスクをスムーズに共有したり、Wiki機能を利用してマニュアルを作成し情報の鮮度を保ちながら管理したりすることができます。さらに、NotionにはAIも実装されているため、次に掲げるシーンでも、暗黙知を自動的に形式知に換えることができます。

議事録をNotion上で作成し、会議中に話し合われた内容をNotion AIの要約で自動生成する

業務で得た知見をNotion上でメモし、メモ中に抽出したキーワードを Notion AIの検索で簡単に抽出できるようにする

このようにNotion AIを利用すれば、さらにナレッジ管理の質を高めることができるようになります。ナレッジベースを構築するための機能がすべて揃っているのが、「Notion」なのです。

まとめ

チームが大きくなればなるほど、ナレッジ管理の重要性は高まります。

ナレッジ(知識)を共有・管理する

ナレッジベースの導入は組織の風土や文化、業務フローに合わせたカスタマイズを行う

フロー情報からストック情報を取り出し、ナレッジとして蓄積していく

ナレッジの創造はSECIモデル(暗黙知→形式知)を活用するとうまくいきやすい

ナレッジ管理は、ある程度のコミットやリソースが必要となるため、導入のハードルが高いと言えます。それを乗り越えて、管理が導入できれば業務効率が向上するでしょう。

ストックとフローについて【動画】:

Notionでナレッジベースを構築するならノースサンド

ノースサンドでは、Notionの導入を支援しています。ノースサンドでは、主に以下のサポートを提供しております。

1カ月間無料でエンタープライズプランを利用可能

1カ月の無料オンボーディング支援(一緒に画面を構築する)

社内に浸透して行くためのトレーニングを提供

企業向けの高機能テンプレートの配布

日本語のチャットサポート

専任のカスタマーサクセス

日本円での請求書払いに対応

ノースサンドでは、Notionの機能や使い方について、専門のスタッフがサポートいたします。また、コンサルティングサービスも提供しているため、組織の課題やニーズに合わせたナレッジ管理の仕組みや構築に向けた提案をいたします。

そして、Notion の活用支援では、機能や使い方について、専門のスタッフが指導します。

非同期のコンテンツや、講師による実践的なトレーニングなど、さまざまな形態のトレーニングを用意しています。

コンテンツページ構築支援では、Notionを使ってコンテンツページを構築する際に、専門のスタッフがサポートします。コンテンツの企画・設計から、執筆・編集、公開・運用まで、さまざまなフェーズでサポートし、お客様のNotionやナレッジベース導入を伴走いたします。

ナレッジ管理のコンサルティングでは、組織の課題やニーズに合わせたナレッジ管理の仕組みを構築するための支援や、ナレッジ管理の基本的な考え方から、具体的な施策まで、幅広いアドバイスをを行っています。これにより、Notionの機能を使いこなし、組織のナレッジ管理をより効果的に行うことができるようになります。

具体的なサポートの内容は、規模や課題に合わせてご相談ください。まずはお気軽にお問い合わせください。

まずは無料相談をしてみませんか。